2008년 픽사 애니메이션 《WALL·E》는 귀여운 로봇의 이야기처럼 보이지만, 실은 AI 시대를 살아가는 우리에게 깊은 물음을 던지는 작품이다. 인간이 기술에 의존해 살아가는 사회, 판단과 공감 능력을 잃어가는 모습은 오늘날 인공지능 사회와 닮아 있다. 우리는 과연 기술의 편리함 속에서 인간다움을 지켜내고 있을까? 이 영화는 인공지능과 자동화가 가속화되는 현실에서 우리가 어떤 가치와 태도를 지켜야 하는지를 다시 묻는다.

줄거리: 고독한 로봇이 인류를 다시 움직이다

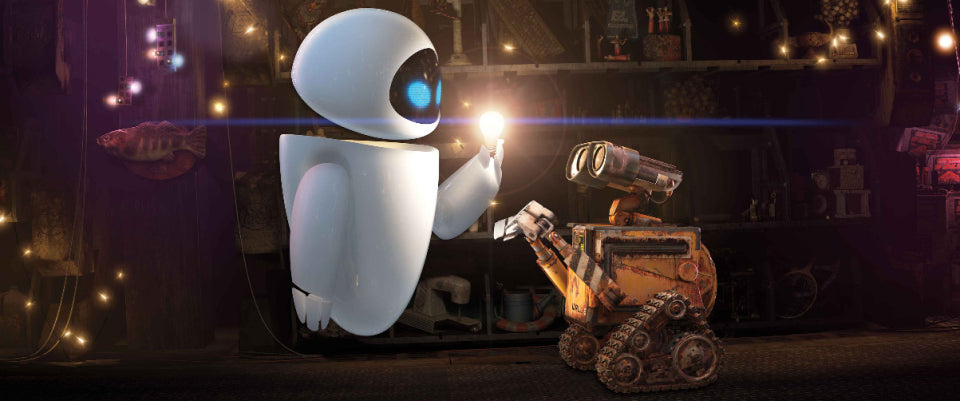

《WALL·E》는 쓰레기로 가득 찬 미래의 지구에서 시작된다. 인간은 환경 파괴와 자원 고갈로 지구를 떠나고, 그 자리를 정리하기 위해 수많은 청소로봇들이 남겨진다. 세월이 흐른 후, 지구에는 단 하나의 작동하는 청소로봇 WALL·E만이 남는다. 그는 고장난 로봇들과 쓰레기 더미 사이에서 묵묵히 임무를 수행하며, 인간이 남긴 영화, 음악, 물건을 통해 감정을 배워간다. 어느 날, 외계에서 탐사 로봇 EVE가 지구에 도착한다. WALL·E는 그녀에게 반하고, 자신이 발견한 작은 식물을 건넨다. 이 식물은 지구가 다시 생명력을 회복하고 있다는 신호이고, EVE는 이 식물을 우주선 '액시엄'으로 가져간다. WALL·E는 그녀를 따라 우주로 향하고, 그곳에서 인류는 AI가 제공하는 모든 것에 의존한 채 살아가고 있다.

AI 문명의 메타포: WALL·E와 현실의 인공지능 기술

《WALL·E》는 단순히 귀엽고 슬픈 로봇 이야기가 아니다. 영화 속 AI 시스템은 인간의 삶을 전적으로 관리한다. 음식, 이동, 대화, 결정—all automated. 인간은 더 이상 자신을 움직이지 않고, 생각하지 않으며, 모든 것을 시스템에 위임한다. 이 모습은 오늘날 우리가 마주한 AI 사회와 놀라울 정도로 유사하다.

우리가 경계해야 할 점: 인간다움의 소멸

영화가 보여주는 가장 심각한 위기는 ‘인간다움의 소멸’이다. 기술은 삶을 편리하게 만들었지만, 동시에 인간이 가진 두 가지 핵심 능력을 위협한다: 판단력과 공감력. 먼저, 판단력의 상실이다. 영화 속 인간들은 모든 결정을 AI에 맡긴다. 이는 오늘날 우리가 AI에게 맞춤형 콘텐츠와 일정을 맡기고, 심지어 감정조차 기계에 의해 조절당하는 모습과 닮아 있다. 지속적인 위임은 스스로 생각하는 힘을 약화시키고, 결국 인간은 ‘기계의 지시를 따르는 존재’로 퇴보할 수 있다. 다음은 공감력의 둔화다. 액시엄의 인간들은 대면하지 않는다. 그들은 모니터를 통해만 소통하며, 육체적 접촉과 감정 교류는 사라진다. 현대의 온라인 사회, 메타버스, AI 챗봇 사용 역시 인간 간의 실제 소통을 대체하고 있다. 우리는 감정을 기술에 전달받고, 관계를 기계로 대신하면서 ‘불편한 감정’과 ‘진짜 교류’에서 도망치고 있다.

결론: AI 시대, 인간이 지켜야 할 3가지 가치

1. 판단력 유지 – 기술이 제공하는 정보를 ‘선택’할 수 있는 인간의 능력을 길러야 한다.

2. 감정과 공감 – 기계로부터가 아니라, 사람과의 진짜 경험을 통해 감정을 배워야 한다.

3. 주체성과 책임 – 기술은 목적이 아닌 수단이며, 삶의 방향은 인간 스스로 정해야 한다. 《WALL·E》는 한 편의 애니메이션을 넘어, 인공지능과 기술 문명 속에서 인간다움을 잃지 않는 법을 일깨워준다. AI가 아무리 진화하더라도, ‘사랑하고, 생각하며, 느끼는 존재’로서의 인간은 대체될 수 없다. 우리는 WALL·E와 같은 존재가 되어야 한다—외로움 속에서도 사랑을 지키고, 침묵 속에서도 감정을 말하는 존재 말이다.

'문화생활' 카테고리의 다른 글

| 🎬 한국 영화로 읽는 현대사회 변화 흐름 (1980년대~2020년대) (0) | 2025.06.22 |

|---|---|

| 《신과함께》가 전하는 삶과 죽음, 그리고 현대인의 구원 이야기 (0) | 2025.06.21 |

| 어바웃타임이 전하는 삶의 태도 (시간, 행복, 관계) (3) | 2025.06.18 |

| 빅쇼트와 실험으로 본 대공황 (빅쇼트, 손실회피, 군중심리) (0) | 2025.06.17 |

| 승부의 오늘 의미 (실화, 배울점, 시대변화) (0) | 2025.06.16 |